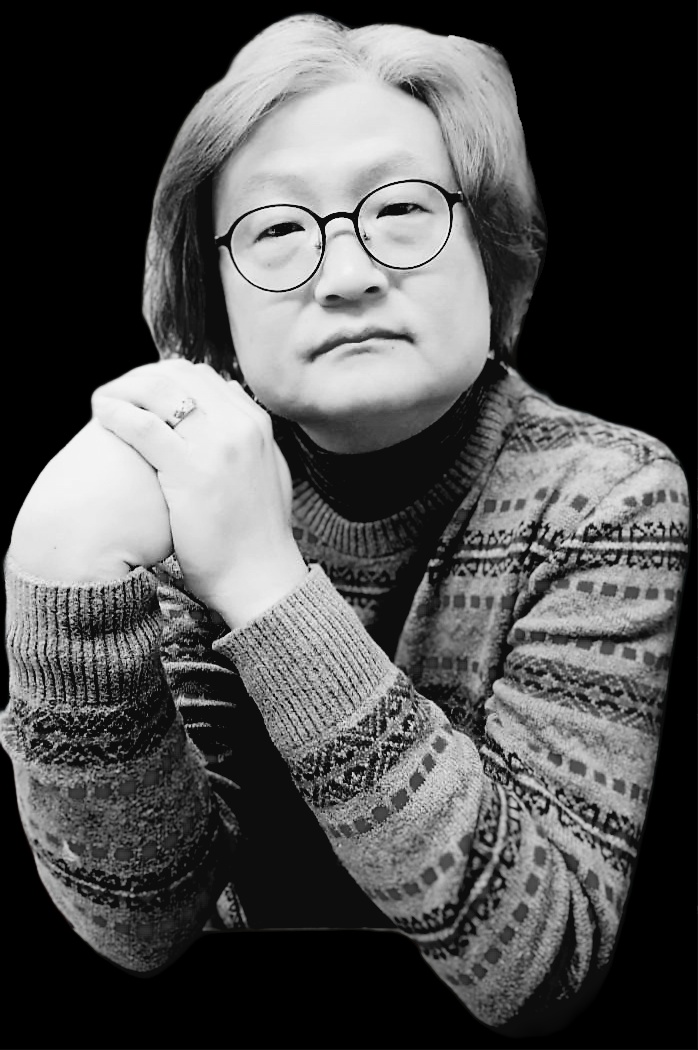

*신윤복 필 미인도(사진=문화재청)

문화재청(청장 김종진)은 삼국유사, 삼국사기 등 3건을 국보로 승격하고, 「신윤복 필 미인도」 등 8건을 보물로 지정하였다. 이번에 국보로 승격된 문화재는 삼국유사 1건과 삼국사기 2건이다.

『삼국유사』는 고려 일연(一然) 스님이 1281년(충렬왕 7년) 고조선부터 후삼국의 역사‧문화에 관한 설화 등을 종합한 역사서라는 점에서 한국 고대사 및 미술사 연구의 보고(寶庫)로 알려져 있다. 지금까지 2건이 국보로 지정되었다. 『삼국사기』는 김부식(金富軾, 1075∼1151)이 1145년(고려 인종 23년)에 삼국시대의 역사를 정리한 우리나라 최초의 관찬사서(官撰史書, 국가 주도로 편찬한 역사서)로서, 국보 지정은 이번이 처음이다.

국보 제306-3호 「삼국유사 권1~2(三國遺事 卷一~二」는 조선 초기 판본으로, 비록 총 5권 중 권1~2권만 남아 있으나 결장(缺張)이 없는 완전한 인출본이다. ‘임신본(壬申本)’으로 알려진 1512년 간행『삼국유사』중 판독하기 어려운 글자를 보완하고 현존하지 않는 인용문헌을 확인할 수 있다는 점에서 중요한 의의가 있으며, 이미 국보로 지정되어 있는 2건의 다른 삼국유사와 대등한 가치가 있는 중요한 사료이다.

국보 제322-1호 「삼국사기(三國史記)」는 1573년(선조 6년) 경주부(慶州府)에서 인출(印出)하여 경주 옥산서원에 보내준 것으로, 조선 태조와 1512년(중종 7년)에 개각한 판(板)과 고려 시대의 원판이 혼합된 것이 특징이다. 국보 제322-2호「삼국사기(三國史記)」도 유사한 판본을 바탕으로 인출한 책으로, 인출 당시의 원형을 거의 그대로 유지하고 있다. 이 두 건의 『삼국사기』는 총 9책의 완질본이자 고려~조선 초기 학술 동향과 목판인쇄 상황을 파악할 수 있는 매우 중요한 자료이다.

새로 보물로 지정된 문화재는 조선 후기 이름을 떨친 김홍도와 신윤복의 다양한 작품세계를 알려주는 회화작품과 고려 시대 나전칠기의 진수를 보여주는 나전경함(螺鈿經函), 제작 기법이 뛰어난 사옹원인장(司饔院印章) 등 회화와 공예품이 지정되었다.

보물 제1973호 「신윤복 필 미인도(申潤福 筆 美人圖)」는 조선 후기 풍속화에 있어 김홍도와 쌍벽을 이룬 신윤복(1758년경~1813년 이후)이 여인의 전신상(全身像)을 그린 작품이다. 화면 속 여인은 머리에 가체를 얹고 회장저고리에 풍성한 치마를 입고 있는데 이처럼 여인의 전신상을 그린 미인도는 신윤복 이전에는 남아 있는 예가 거의 없다. 이 작품은 19세기의 미인도 제작에 있어 전형(典型)을 제시했다는 점에서 학술적‧예술적 의의가 크며, 필치나 화풍에서도 신윤복의 회화를 대표하는 작품으로 현재 간송미술관이 소장하고 있다.

보물 제1968호 「금강반야바라밀경 및 제경(金剛般若波羅蜜經 및 諸經)」은 1370년(공민왕 19년)에 제작된 것으로 추정되는 첩(帖)으로, 고려 시대 유행한 각종 불교경전과 관련 자료로 구성된 경전 모음집이다. 경전의 구성 등이 국내에서 보기 드문 희귀본이며, 발문과 시주질(施主帙, 시주 명단) 등을 통해 간행시기와 참여자 등을 구체적으로 확인할 수 있어 고려 시대 불교경전 연구에 크게 활용될 수 있는 귀중한 자료이다.

보물 제1969호 「이광사 필 서결(李匡師 筆 書訣)」은 조선 후기 대표적 서예가인 원교(圓嶠) 이광사(李匡師, 1705~1777)가 자신의 서예이론서인 『서결(書訣)』중 전편(前篇)에 해당하는 내용을 1764년(영조 40년) 필사한 것이다. 주로 서예의 기본적인 필법을 담고 있으며 이론과 평론을 겸했던 이광사의 면모와 필력을 잘 보여주는 서예작품이다. 조선 시대를 통틀어 매우 희귀한 서예이론이자 우리나라 서예이론 체계를 연구하는 데 없어서는 안 될 중요한 자료이다.

보물 제1970호 「김홍도 필 마상청앵도(金弘道 筆 馬上聽鶯圖)」는 조선 후기 최고의 화가로 평가받는 김홍도(1745~1806년 이후)의 작품으로, 선비가 말을 멈추고 시선을 돌려 버드나무 위의 꾀꼬리를 바라보는 모습을 그린 풍속화이다. 이 그림은 김홍도의 다양한 작품세계를 알려줄 뿐만 아니라 자연과 교감하는 인간의 섬세한 모습을 표현하여 조선 풍속화 중 가장 서정미가 뛰어난 작품으로 손꼽힌다.

보물 제1971호 「김홍도 필 고사인물도(金弘道 筆 故事人物圖)」는 김홍도가 중국 역대 인물들의 일화를 그린 고사도(故事圖)이다. 조선 시대 그림의 주제로 자주 차용된 중국의 고전적인 소재를 개성적인 화풍을 망라하여 구현한 작품으로, 산수배경과 인물에 있어 한국적 정취가 실감 나게 표현되었다. 김홍도 만년의 양식이 집대성된 그림으로 한국 회화사에서 차지하는 위상이 큰 작품이다.

보물 제1972호 「김홍도 필 과로도기도(金弘道 筆 果老倒騎圖)」는 김홍도가 나귀를 거꾸로 타고 가면서 책을 읽는 당나라 때의 신선(神仙) 장과로(張果老)를 그린 도석화(道釋畵: 도교의 신선, 불교의 고승이나 나한들을 그린 그림)이다. 김홍도가 도교 신선이라는 주제를 자기만의 독특한 방식으로 구현한 한국 도석화의 대표작이자 18세기 조선 예술계의 우두머리였던 강세황(姜世晃)이 이 그림을 칭찬한 품평이 곁들여 있어 회화사적 가치가 매우 높다.

보물 제1974호 「백자 사옹원인(白磁 司饔院印)」은 조선 궁중에서 식사와 음식을 담당한 중앙관청 중 하나인 사옹원(司饔院)에서 사용하기 위해 만든 백자인장이다. 사자 형상을 정교하고 세밀한 기법으로 조각한 후 청채(靑彩, 청색 안료)와 동채(銅彩)로 장식한 것은 조선 후기 백자 조성방법 가운데 가장 수준 높은 기법에 속한다. 현존하는 관인(官印) 가운데 백자로 제작된 사례로는 유일할 뿐 아니라 시대성과 조형미를 모두 갖추고 있는 뛰어난 작품이다.

보물 제1975호 「나전경함(螺鈿經函)」은 고려 시대 대장경(大藏經) 등 두루마리 형태의 불교경전을 보관하기 위해 만든 함이다. 당시에는 다량 제작되었을 것으로 추정되지만 국내외 알려진 고려 나전칠기 공예품은 20점 안팎에 불과하다. 이 ‘나전경함’은 국내에 유일하게 알려진 고려 나전경함 유물이자 고려 후기의 우수한 나전기술이 응집된 작품이다.

문화재청은 이번에 국가지정문화재(국보, 보물)로 지정된 11건의 문화재가 체계적으로 보존․활용될 수 있도록 해당 지방자치단체, 소유자(관리자) 등과 적극 협조해 나갈 계획이다.

'불교인사이드 최신뉴스' 카테고리의 다른 글

| 현충사 박정희 전 대통령 친필현판 그대로 둔다 (0) | 2018.02.22 |

|---|---|

| 조선통신사가 타고 가던 선박 복원, 오늘 상량식 올린다 (0) | 2018.02.22 |

| 스킨 스쿠버 동호인들, 수중문화재를 찾아라 (0) | 2018.02.21 |

| 예인들의 삶 『국가무형문화재 전승자 구술 자서전』 20권 발간 (0) | 2018.02.20 |

| ‘김정희 필 침계’ 등 추사(秋思) 김정희(金正喜) 글씨 3점을 보물로 지정 예고 (0) | 2018.02.20 |